젊은 시절 ^√^

파일:Attachment/PYH2012062813160001300 P2 59 20121030090605-1.jpg

중년기의 모습

정은이가 엄마 닮았구나

1 기본 정보

| 출생 | 1953년 6월 16일, 일본 오사카 |

| 사망 | 2004년 8월 13일 프랑스 파리 (51세) |

| 본관 | 제주 고씨 |

| 가족 | 아들 김정철, 김정은, 딸 김여정 |

| 직업 | 무용가 |

2 소개

김정일의 후처 중 한명이자, 김정은의 어머니. 슬하에 김정철, 김정은, 김여정 (김정남의 이복 동생들)이 있다. 현재는 고인.[1]

오사카로 건너간 제주도 출신 조선적 아버지 고경택의 7녀로 1953년 6월 16일 일본에서 태났다. 고씨종문회 회장의 확인으로 본관이 제주 고씨 영곡공파라고 한다.[2] 일본에서 지낼 때의 통명은 다카다 히메(高田 姬)이다. 고전희

3 생애

어린 시절을 오사카 이쿠노구 이카이노에서 살았다. 아버지가 여자 관계가 복잡했던 탓으로 여러 이복남매가 있었는데, 특별히 사상적인 이유 없이 여자문제와 밀항 사업 등 범죄행위를 해 일본에서 더 이상 생활할 수 없게 되자, 그 당시 조총련이 추진했던 재일교포 북송 운동에 동참해, 고용희가 10살 때였던 1962년 10월 21일 제99차 귀환선을 타고 고용희를 포함해 아버지의 부인 중 한 명인 어머니 이맹인과 낳은 자식 3명만 데리고 함경북도 명간군에 정착했다.

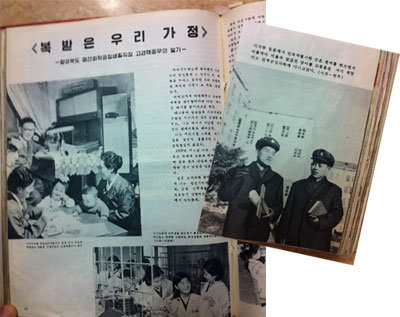

북한 화보잡지 "조선" 73년 3월호에 실린 고용희 일가족의 모습

평양음악무용대학 무용과를 졸업하고 1971년 만수대 예술단 무용수로 활동하고 이름을 고용희로 개명했다. 1972년에 공훈배우의 칭호를 받는다. 73년 만수대 예술단이 일본 공연을 성황리에 마치면서 일본 출신이던 고용희가 주목을 받아 유명세를 타기도 했다.

74년 김정일이 후계자로 공식선출된 이후부터 권력강화를 위해 측근들과 비밀연회를 가졌는데 이 때 이후의 기쁨조의 원조격으로 만수대 예술단에서도 가장 미모와 재능이 뛰어난 여성들을 공연조로 뽑아 연회에 참석시켰고 이 때 함께 뽑힌 고용희가 김정일의 눈에 들어 김정일의 옆자리에 앉는 고정 파트너가 되었고 이후 함께 드라이브를 하면서 밀회를 즐기는 연인 사이로 발전했다.이 때 차안에서 즐겨 들었던 한국 노래가 심수봉의 '그 때 그 사람'. 이후에도 고용희는 이 노래를 자주 불렀다고 한다.

1976년 동거를 시작해 성혜림의 뒤를 잇는 김정일의 비공식 부인이 된다. 이후 유방암에 걸려 프랑스에서 치료를 받다가 2004년에 사망하였다. 그녀의 사후에는 김정일의 개인비서였던 김옥이 사실상 4번째 부인이 되었다.

야행성에 수면이 적은 김정일의 생활패턴에 맞추어 잠도 줄이고 항상 서류정리나 잔심부름 등을 성심껏 도맡아하면서 내조했고, 김정일의 주변 부하들에게도 항상 친근하고 다정하게 대해 주변 평판이 좋았다고 한다. 심지어는 자신 외에 김정일의 총애를 받는 김옥과는 거의 친자매처럼 지냈으며, 자신이 병약해지자 김옥에게 "내가 죽으면 나 대신 장군님과 자식들을 보필해 달라."고 부탁할 정도로 질투심이나 욕심없이 오로지 내조에만 신경쓴 전형적인 현모양처라고. 당연히 김정일은 이런 고용희를 매우 신뢰했기 때문에 그녀의 조언이나 부탁도 잘 받아들였고, 해외에 다녀오는 것도 자유롭게 허락했다.

그녀를 사모님이라고 부르면서 가까운 곳에서 지켜본 후지모토 겐지의 말로 그녀는 일본 배우 하라 세츠코를 닮았다고 한다. 일본에서 태어난 영향으로 김정일이 없을 때 자신에게 일본의 제도와 문물을 칭송하는 말을 자주 했다고 하며, 요리사인 자신에게도 공손하게 대하며 고향에도 방문할 수 있게 돕는 등 자상하고 배려깊은 성격이었다고 한다. 또한 메기 요리와 강냉이 국수를 자주 만들었는데 요리 솜씨가 매우 뛰어났다고 한다.

고용희에게는 고용숙이라는 여동생과 고동훈이라는 오빠가 있는데, 김정은은 스위스 유학시절 이모인 고용숙의 보살핌을 받았다. 하지만 2001년 고용숙은 미국으로 망명하여 성형수술을 한 뒤 이름도 바꾸고 미 정부의 보호를 받으며 살고 있다고 한다.

고동훈은 ‘박칠성’이라는 가명으로 스위스 주재 북한대사관에 나와 근무했다. 북한 외교관 출신의 탈북자 고영환 씨는 “그때 박칠성을 본 적이 있는데, 북한 외교관들이 그에게 많이 굽신거렸다. ‘김정일의 가족이다. 집안 사람이다.’라고 하는 이야기를 들은 적이 있다.”고 말했다.

그녀가 북한 사회에 끼친 긍정적인 측면이 있다면 그녀가 김정일의 부인이 된 후 북송 재일교포에 대한 북한 내부에서의 대접이 그나마 나아졌다는 점이다. 1970년대 김정일이 권력을 장악하고 수령 우상화가 진행되던 암흑기인 북한 사회에서 권력층에 있던 북송교포들도 간첩 등으로 몰려 숙청되었고 정치범수용소에 끌려가는 경우가 많았다. 할아버지가 북송 재일교포였던 조선일보 기자 강철환 역시 할아버지가 숙청되고 하루아침에 가족들과 요덕 수용소로 끌려간 케이스였다고 한다.

그러나 그녀의 등장 이후 재일교포들의 정치범수용소 행이 상당히 줄어들었고 정치범수용소에 있던 사람들도 풀어주는 등 그나마 대접이 좀 나아졌다. 이는 물론 그녀 하나 때문만은 아니고 일본과의 관계 개선을 꾀하기 위한 측면이 더 크다고 할 것이다. 물론 그렇다고 해서 완전히 좋아진 것은 아니며, 여전히 적대계층 취급을 받는 것은 여전하다.

그녀의 아들 김정은이 왕위를 계승한 후 그녀에 대한 우상화 작업이 본격적으로 실시되고 있다고 한다. 몰라 뭐야 이거 무서워 '고용희시' 하나 생기는 건가?

4 여담

오랫동안 남한 언론에서는 이 인물의 이름을 '고영희'라고 소개해 왔다. 그러나 결론적으로 '고용희'가 맞는 것으로 확인되었다. 혁명열사릉에 있는 이 인물의 묘비명이 고용희라고 적혀져 있었던 것. 정부에서도 이를 확인했다. 그리고 고용희 여동생의 남편 '리강'이 KBS기자와 인터뷰를 했는데 고용희가 맞으며 자신의 부인 이름도 고영숙이 아니라 고용숙이라고 말했다. 얼굴 용(容)자 돌림이라는 것. 사실 과거 김정은은 김정운으로 알고 있던 것과 다르지 않은 상황.

게다가 고용희는 위와 같은 사유로 인해 북한 대중에 이름이 잘 밝혀지지 않았다. 그러니 구전으로 알려지면서 이름이 오기되지 않았을까 생각되기도 한다. 고영희라는 이름이 째포로 잘 알려져서 후에 우상화를 진행하며 고의로 고용희라고 이름을 다르게 하지 않았느냐는 주장도 있지만 사실 1972년 로동신문에 이름이 실렸을 때도 '고용희' 라는 이름으로 나왔던 점을 보면 그냥 한국에서 실수한 듯. 그녀의 곁에서 일했던 후지모토 겐지 또한 일본인이다보니 한국어 발음 중 'ㅓ'와 'ㅗ', 'ㅕ'와 'ㅛ'를 헷갈려서 잘 모르는 모양이다. 게다가 북한에선 어,오,여,요 바람을 잘 구분해서 발음하지 못하는 것도 있고.[3] 일단 통일부에서는 '고영희'를 고수하겠다고는 했으나 연합뉴스나 YTN, MBN 등에서는 이미 표기를 '고용희'로 변경하였다. 나무위키에서도 '고용희'로 변경하는 것에 대한 토론에서 이의 제기가 없었기 때문에 '고용희'로 수정되었다.

현재 김정은에게 고용희의 출신성분은 큰 약점으로 작용하고 있다. 북한에서는 고위층 인사를 제외하고는 남조선계, 즉 남한 지역 출신 집안을 좀 더 하위계층으로 분류한다. 게다가 재일교포 출신은 하위계층임과 동시에 일반 주민들에게까지 '일제의 자본주의 물을 먹은 간첩같은 사람들' 정도로 이미지가 안 좋다. 그런데 고용희는 남조선 집안(제주도)+재일교포로서, 최악의 출신성분을 가지고 있다. 즉, 김정은 역시 그 피를 타고난 것이다. 게다가 고용희는 김일성이 인정하지 않은 며느리이다. 다시 말해서, 김정은에게는 김일성 집안인 백두혈통의 순수한 피가 흐르지 않는다는 것이다. 이미 이것은 북한 전 주민들에게 소문이 나서, 정통성에 큰 타격을 입고 있다.

그런데 2015년 고용희의 여동생 고용숙이 탈북자들을 상대로 고소미를 시전하며 변호사로 강용석을 선임하는 사건이 발생했다. 그런데 정작 탈북자들의 주소를 알 수 없는[4](...) 상황이 4개월이나 계속되었고 결국 법원은 2016년 3월 각하 처분을 내렸다.