kra canal

1 개요

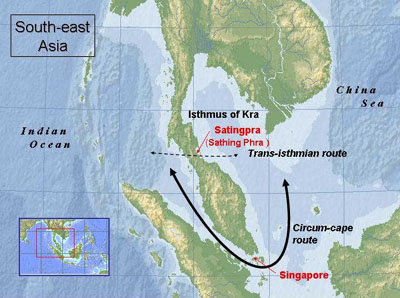

태국에서 기획하는 만년 떡밥 사업. 심지어 아유타야 왕조 시대부터 있던 이야기이다. 지도에서 보다시피, 이 지역에는 태평양-인도양을 잇는 말라카 해협이 있다. 하지만 말라카 해협을 거치는 항로는 해적이 창궐하고 말레이반도를 돌아가야 하며, 워낙 많은 물동량에 교통도 혼잡한데다가 너무 좁고 수심도 얕아 대형선이 지나가기엔 불편한 점이 이만저만이 아닌 등 여러 문제가 있다.

태국에서 이 지협에 운하를 뚫겠다는 발상은 상당히 오래 전부터 있었다. 수에즈 운하를 뚫은 레셉스가 탐사를 나서려 했으나 태국 왕실에서 막기도 했다. 1800년대에는 수익성이 없다는 판단이나, 싱가포르의 가치를 높이려는 영국이 반대해 건설을 막았다. 그러나 동아시아 지역의 경제가 더욱 더 발달하고 말라카 해협의 물동량이 늘자 점점 더 가치가 높아지며, 아직 떡밥은 남아있다. 송유관을 놓자는 생각도 있다. 하여튼 중국이 경제성장을 한동안 이을 듯하니(학자, 기관마다 견해가 다르지만) 잘만 한다면 크게 이득일 장사이기는 하다.

탁신 총리가 적극적으로 추진했으나 군부 쿠데타로 사업이 엎어진 것으로 알려져 있다. 2010년대 들어서 태국은 말라카 해협의 이용자(한국, 중국, 일본)에게 투자 떡밥을 던지기도 하는 듯. 다만 태국 정세의 불안정성 탓에 프로젝트 추진이 어렵다. 무엇보다 해당 지역에 운하가 나타나면 아직까지도 활동하는 태국 남부의 이슬람계 분리운동의 준동을 통제하기 더 어렵다.

인도양과 태국만을 잇는 길이 크라 운하를 쓰면 말라카 해협을 거치는 것보다 뱃길은 1200㎞, 항해기간은 2∼5일 줄일 수 있다. 대형유조선이면 1차례 운항에 18만 파운드(약 3억 9천만원)를 절약할 수 있다.

2 추정

총연장은 120km이고, 총사업비는 2004년 당시 230억 달러로 추산되었다. 또 2014년에는 중국 자본이 크라 운하의 건설에 대한 지원 계획을 추진하면서 사업비 1200억 위안(약 21조 원)의 사업비, 5년의 공사 기간을 추산했다.#

3 현황

이후 2015년, 중국과 태국이 운하 건설을 위한 양해각서에 서명했다고 보도되었다.# 허나 중국이 크라 운하의 건설을 지원하기로 한 배경에는 미국과 일본에 대한 견제의 의미가 담겨져 있다는 분석도 나오고 있는데, 이것은 미국의 영향권 아래에 있는 말라카 해협에 대한 우회로가 될 수 있는 크라 운하를 통해 미국와 일본의 대중 봉쇄망이 뚫릴 수 있다는 관점에서 나오는 경계이다. 중국은 운하 건설에 소요되는 공사비의 대부분을 책임지는 대신, 일정 기간의 운하 운영권을 태국에게 요구하겠다는 입장인 것으로 알려지고 있다.

한편 중국 정부는 크라 운하와 관련된 태국과의 양해각서에 자국이 서명한 적이 없다고 해명하는 성명을 발표하며 상기한 보도를 부인했다.#

4 경제효과

- 태국 : 크라 운하를 잘 만들고 운영한다면 큰 이득이다. 수에즈 운하나 파나마 운하와 비할 수는 없겠지만 말레이 반도를 안 지나 항해 시간이 매우 줄어드니, 화물 운송에 크라 운하를 쓸 동인은 충분하다. 애초에 말라카 해협 자체도 포화 상태에 가까우니 말라카 해협의 물동량을 상당량 가져올 것이다.

- 말레이시아 : 치명타를 받는다. 크라 운하를 만들어도 말라카 해협의 물동량이 완전히는 안 빨려나갈 테니 그대로 망한다라 못하지만, '반드시 지나가야 하는 지점'에서 '2가지 선택지 가운데 하나'로의 전락만으로도 상당한 문제다. 그나마 싱가포르보다는 나은 것 하나가 바로 산유국이라는 점이다.

- 영국 : 운하로 오는 항해일수 감소와 말레이 해협을 안 지나면 줄어드는 보험료에 손해일 듯하다.

- 한국, 중국, 일본 : 중동산 원유 수입 비중이 높아서 직접적인 수혜를 기대할 수 있다. 중국이 파나마 운하의 미국처럼 이 운하에 영향력을 끼치고 싶어할 가능성이 매우 높은데,[1] 아메리카 대륙에서도 사실상 미국만의 리그였던 파나마 운하와는 달리 이 운하는 한국, 일본, 유럽, 중동의 이해관계가 얽히므로 어려울 듯하다.

중국 문제로 한, 일이 끼면 미국이 덤으로 옵니다!

- ↑ 실제로 중국의 경제 규모를 고려하면 가장 많이 쓸 것이다.