| 전투용 수상함의 역사 | ||||||

| 고속정, 초계정/역사 | 초계함/역사 | 호위함/역사 | 구축함/역사 | 순양함/역사 | 전함/역사 | |

| DESTROYERS: THE GREAT SHIPS - Military/War/History (documentary) |

목차

1 제1차 세계대전 이전: 1914년 7월 28일[1] 이전

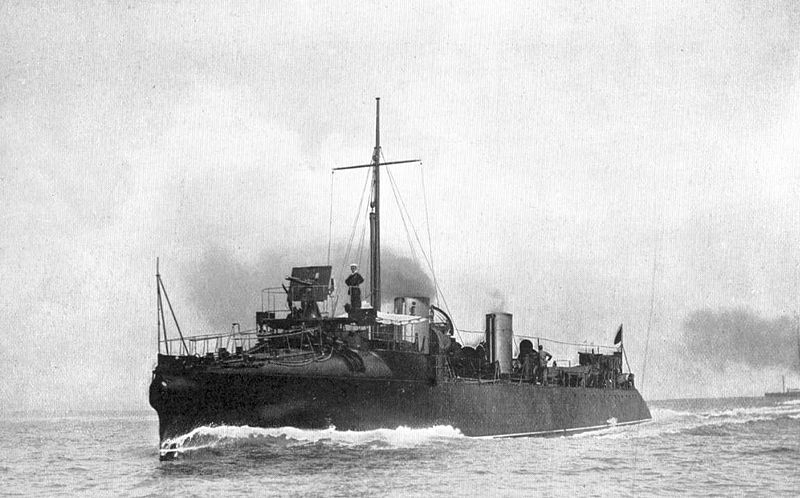

1914년 사진, 데어링급 구축함(1893년)

근대 함선들은 큰 함선일수록 높은 화력과 방어력을 가질 수 있다고 생각되었으며, 이는 거함거포주의에서 잘 나타난다. 그러나 1866년에 어뢰의 등장으로 작은 배도 거대 함정에 필적하는 화력을 지닐 수 있게 되었고, 상대적으로 국력이 부족한 국가들은 작고 빠른 함선에 소수의 어뢰를 탑재하여 기항중인 거대 함정을 공격하는 전술을 사용하게 되었으며, 이러한 함정을 어뢰정(torpedo-boat)이라 불렀다. 이러한 어뢰정은 기존의 항구 순시선으로는 저지할 수 없었기 때문에 어뢰정만큼 빠르고 높은 화력을 지닌 소형 함정을 건조했으며, 이를 어뢰정 구축함(torpedo-boat destroyer)이라 불렀다. 이 함선이 현대 구축함(Destroyer)의 효시로 볼 수 있다.

초기의 어뢰는 짧은 사정거리로 인해서 항구에 정박한 함선이 주 공격대상이었지만, 어뢰의 발달이 계속되면서 항해중인 함선에 대해서도 충분한 공격력을 발휘하게 되었다. 또한 원시적이나마 잠수함이 등장하는 등의 이유로 인해 전함이나 순양함같은 주력함들이 연안뿐 아니라 대양까지 같이 호위하며 항해의 시작부터 끝까지 함께 할 수 있는 호위함을 대량으로 필요하게 되었다. 때문에 기존의 어뢰정 구축함들도 대양항해에 적합하도록 대형화 되었으며, 어뢰를 탑재하게 됨에 따라 함대전에서 무시할 수 없는 전력으로 거듭나게 된다.

구축함의 효용성을 최초로 증명한 것은 구일본 해군으로 러일전쟁 당시 3개의 구축함대로 뤼순항을 기습하여 러시아 해군의 전함 2척과 순양함 1척을 대파하는 성과를 거둔다.

| 제1차세계 대전 이전의 구축함 | ||||

| 제조/운용국 | 함급 | 만재(전투)배수량 | 기준 배수량 | 취역 |

| 일본 | 코타카급[3] | 206톤 | 1890년 8월 19일 | |

| 영국 | 아덴트 구축함[4] | 269톤 | 1894년 | |

| 영국 | 하복급 구축함[5] | 279톤 | 244톤 | 1894년 2월 |

| 영국 | 데어링급 구축함(1893년)[6] | 292톤 | 264톤 | 1895년 2월 |

| 프랑스 | 듀란달급 구축함[7] | 301톤 | 1899년 | |

| 미국 | 베인브리지급[8] | 537톤 | 380톤 | 1903년 2월 12일 |

| 영국 | HMS 레틀스네이크[9] | 559톤 | 1887년 5월 | |

| 영국 | 트리벌급 구축함(1905년)[10] | 860톤 ~ 940톤 | 1907년 | |

| 영국 | 비글급 구축함[11] | 874톤 ~ 955톤 | 1910년 | |

| 미국 | 폴딩급 구축함[12] | 887톤 | 742톤 | 1910년 9월 29일 |

2 제1차 세계대전 ~ 제2차 세계대전 이전까지: 1914년 7월 28일 ~ 1939년 8월 30일

파일:QKEYerc.jpg

Wickes-class(위키스급) destroyer

프랑스 해군의 모가도르급

1차 대전 중 함대의 새로운 적이 나타나는데 바로 잠수함이다. 원래 잠수함은 1차 대전 전에 이미 만들어졌지만 초기형이라 원양항해는 고사하고 연안항해도 힘든 물건이었기 때문에 위협이 되지 않았으나, 대전중의 기술발전으로 인해 본격적인 위협이 된 것이다. 이 때문에 구축함은 잠수함에 대한 방어도 담당하게 되었다. 원래 구축함은 함대결전에 임하여 함대 주변을 초계하며 기습공격에 대비하는 임무를 맡고 있었으므로 자연스레 대잠 임무도 맡게 된 것이다. 초기 대잠 전술은 공격을 위해 잠시 부상하거나 잠망경을 올린 잠수함에 돌격하여 근거리에서 속사포 사격 또는 함수로 들이받는(!) 전술을 사용하였으며, 최초의 잠수함 격침도 이러한 방법으로 이루어졌다. 함포 및 육박돌격은 수상함대에 대한 기습공격의 원조였던 어뢰정을 소탕하기 위해 등장한 함선이라는 구축함의 본래 임무와 완벽하게 합치하는 것이었다.

그러나 이것만으로는 충분한 효과를 거둘 수 없었으므로 결국 폭뢰가 등장하게 되었고, 적극적인 대잠 탐색 및 공격을 위해 수중청음기 및 미국에서는 소나, 영국에서는 ASDIC이라고 부르는 능동음파탐지기가 개발되어 구축함의 기본 장비로 탑재되기 시작했다.

그러나 거함거포주의에 어두운 구름이 드리워지기 시작한 이 무렵, 아직까진 구축함의 비중은 함대결전 이전에 조금이라도 아군의 손실을 줄이고 적군의 출혈을 강요하는 보조타격력에 쏠려있었다. 특히 일본 해군은 1차 대전 전후 워싱턴 해군군축조약으로 전함 척수가 제한될 무렵 대형 구축함과 순양함을 대량건조해서 보조전력으로 삼았으며, 이 문제 때문에 1930년에 런던조약을 통해 일본의 대형 구축함을 표적으로 해서, 구축함의 등급을 구분하고 보유 척수를 엄격히 제한하는 규정을 만들어 버릴 정도였다.

| 제1차세계 대전 전후의 구축함 | ||||

| 제조/운용국 | 함급 | 만재(전투)배수량 | 기준 배수량 | 취역 |

| 미국/영국 | 위키스급 | 1,247톤 | 1,154톤 | 1918년 ~ 1946년 |

| 일본 | 후부키급 구축함 | 2,080톤 | 1,780톤 | 1926년 9월 23일 |

| 프랑스 | 차칼급[13] | 3,098톤 | 2,126톤 | 1939년 3월 6일 |

| 프랑스 | 모가도르급[14] | 4,018톤 | 2,997톤 | 1939년 4월 8일 |

3 제2차 세계대전: 1939년 9월 1일[15] ~ 1945년 9월 2일

Destroyer Narvick(나르비크급), A503 FM30-50 booklet for identification of ship

항공모함의 등장 이후 함재기의 발달로 인해 해전의 양상이 복잡해지면서, 점점 구축함에게는 다목적성이 요구되었으며, 그로 인해 자연스레 대형화되기 시작했다.

이러한 변화에 가장 잘 대응한 것은 미국 해군으로, 2차 세계대전 구축함의 최고 걸작이라고 불리는 플레처급 구축함과 그 개량형 알렌 M. 섬너급은 상당한 대함능력을 보유하는 동시에 뛰어난 대잠, 대공[16]능력을 보유했다. 특징이라면 타국의 구축함과는 달리 평갑판(Flush Deck)을 채용해 항해성을 약간 희생하여 생산성 및 방어력을 확보했다는 점이다. 희생된 항해성도 어느 정도 배수량이 되는 플레처급에서는 크게 문제가 되지 않았으나, 무장이 늘어난 알렌 M. 섬너급의 경우 문제가 제기되어 이는 후속 함급인 기어링급에서 해결되게 된다.

영국의 경우 미국과 비슷하게 다목적성을 중시하는 방향으로 발전했지만, 양용포의 성능 문제[17]로 방공능력에서는 미국 구축함에 뒤쳐졌다. 하지만 대잠에 있어서는 스퀴드 등의 독자적인 대잠장비로 인해 미국과 동등 혹은 그 이상의 능력을 갖추었으며, 얼마 안 되는 독일 해군과의 해상 교전에서도 공격적으로 활동하며 독일의 대형함들을 몰아붙였다. 한 가지 약점이라면 해양제국이었던 영국은 지켜야 할 곳이 너무 많아서 개별 함정의 능력보다 수를 우선해서 갖추어야 했기 때문에 타국의 주력 구축함에 비해 배수량이 좀 작았다는 점이다.

일본은 최초의 현대식 구축함이라고 불리는 후부키급 구축함을 건조하며 유리한 입장에 있었지만 야간 뇌격을 중시하는 일본 해군의 독트린에 의해 대잠, 대공 능력은 최소한의 수준만 갖추고 대함전투, 특히 뇌격 능력에만 집중한 언밸런스한 방향로 발전했다. 이는 일본이 전쟁 초반, 그리고 특수한 전장환경[18]에서의 야간 전투에 있어서 상당한 성과를 거두는 데에 기여했으나 정말로 필요한 연합국 잠수함대와 함재기에 대한 대응 능력이 부족해져 결과적으로는 그리 좋지 못한 선택이 되고 말았다.

독일 해군 구축함들은 약간 과무장 경향이 있었지만 성능 면에서 큰 문제는 없었다. 하지만 애초에 너무 수가 적었던 데다가 노르웨이 침공전에서 상당수가 손실되어 결국 전쟁에 큰 영향을 미치지는 못했다. 그렇지만 이들도 나름 훌륭하게 임무를 수행하며 해안방어등으로만 이용되어 발이 묶인 독일 수상함 중 꽤 많은 전장을 돌아다니며 선전한 얼마 안되는 수상함들이었다.

프랑스 해군은 체급을 하나로 통일한 타국의 구축함과는 달리 특이하게도 2,500톤 이상의 대형 구축함과 2,000톤 이하의 소형 구축함을 구별하여 건조하였다[19] 다른 해군에 비해 고속성능을 중요시한 것도 특징인데, 특히 레 판타스크 급의 경우 최고속력 45노트(!)를 달성[20][21]했다

| 제2차세계 대전의 구축함 | ||||

| 제조/운용국 | 함급 | 만재(전투)배수량 | 기준 배수량 | 취역 |

| 프랑스 | 브라스크급[22] | 1,968톤 | 1,298톤 | 1940년 9월 15일 |

| 일본 | 카게로급 | 2,540톤 | 2,032톤 | 1939년 ~ 1947년 |

| 영국 | 전시 비상계획 구축함 | 2,570톤 | 1,730톤 | 1944년 ~ 1972년 |

| 미국 | 플레처급 | 2,500톤 | 2,050톤 | 1940년 ~ 1971년 |

| 미국 | 알렌 M. 섬너급 | 3,515톤 | 2,200톤 | 1943년 ~ 1975년 |

| 독일 | 나르빅급[23] | 3,605톤 | 2,600톤 | 1940년 9월 15일 |

4 제2차 세계대전 후 ~ 현대: 1945년 9월 3일 ~ 현재

| 현대의 전투 수상함 체계 | |||||

| 고속정/고속함 | 초계함 | 호위함 | 구축함 | 순양함 | |

| 어뢰정 | 미사일 고속정 | 원양초계함(OPV) | |||

2차 대전 동안 기존의 대형 전함과 순양함의 무용함이 증명되었다. 때문에 대부분의 전함이나 순양함은 고철신세를 면치 못하게 되었으며, 몇몇 특수한 목적을 지닌 함정이나 항공모함들을 제외하고는 대부분 주력 전투함들은 구축함 사이즈가 되었다. 그 이유는 앞서 말했듯이 원양항해능력과 각종 기자재, 무장의 증설로 인해 구축함의 배수량이 계속 늘었기 때문이며, 21세기가 될 쯤에는 이미 2차대전시의 중순양함의 경계선인 10,000톤에 육박하는 구축함이 만들어졌기 때문에, 배수량 구분은 의미가 없어졌다. 게다가 상당수의 국가들의 기함이 구축함이 될 정도라서 전후의 전투함 발전사는 결국 구축함의 발전사라고 할 수 있다.

전쟁 중 잠수함과 함재기에 이어 그 다음으로 등장한 함대에 대한 위협은 대함미사일이다. 2차 대전 말기에 독일은 리모컨으로 조종하는 형태의 공대함 유도미사일을 만들었으며(일본은 이에 뒤질세라 유인 유도미사일을 만드는 업적을 보였다), 종전 후 중동전쟁 중 이스라엘군 구축함 에일라트가 코마급 미사일정이 발사한 러시아제 스틱스 대함미사일에 맞아 격침되면서 미사일 방어의 중요성이 대두되었다.

이에 대처하기 위해 방공체계가 발전하기 시작했다. 이 방공체계의 궁극형이 이지스 시스템이라 불리는 위상배열레이더와 전투관제시스템.

이 궁극에 도달하기 위한 과정은 미국과 영국이 또 달라서, 미국은 2차원 장거리 탐색 레이더(AN/SPS-49, SMART-L 등), 3차원 대공레이더(AN/SPS-48, MW-08 등), 미사일을 유도하는 사격통제레이더/일루미네이터(SPG 시리즈), 이를 통제하는 화력관제 시스템(Mk.14 WDS. 이건 이지스 시스템에도 실려있다)으로 구성되며, 나중에는 저 레이더들의 플롯(레이더상의 점)/트랙(점을 이은 선) 자료를 모두 통합해서 처리/전시하는 ADT(SYS-2) 시스템까지 개발돼 통합한다. 이 IADT 능력을 갖추는 개수는 NTU(New Threat Upgrade)라고 해서 미군이 보유한 비이지스급 대공전함에는 거의 모두 행해졌었다. 지금은 모두 퇴역하거나 외국으로 팔려나갔지만 이 NTU 함정들의 능력은 무시할 수 없는 수준으로서 초기형 이지스함(알레이버크급 초기형/베이스라인 4 정도?)의 성능보다 우월할 정도였다. 대만에 팔린 키드급 구축함이 대표적인 NTU함. 다운그레이드가 행해지지 않았다면 3차원 대공레이더로 시야가 짧은 MW-08을 쓰고 ADT능력이 없는 충무공 이순신급과는 대공능력이 넘사벽이라고 볼 수 있다. 아니, 좋지 않은가

영국은 방향이 미묘하게 달라서 초반에는 3차원 대공레이더를 빼고 사격통제레이더가 목표의 고도까지 탐지하고, ADT 개발에 소홀하거나 하는 정도의 차이가 있었다. 물론 나중에는 미국과 거의 비슷한 노선을 타서 2차원 대공레이더(장거리 탐지), 3차원 대공레이더(목표의 고도확인), 사격통제(미사일 유도) & ADT(데이터 통합) 시스템을 모두 도입하게 된다.

실전을 겪어보기 전에는 모르겠으나, 현대 해군의 3,000톤 이상 구축함급 함정들의 대공능력은 다들 뛰어난 수준이라고 봐도 될 것이다. 사실 이지스 시스템이 소형함까지 달리는 세상이니... 포클랜드 전쟁도 이미 30여 년 전의 사건이며, 당시 셰필드의 피격은 시스템의 성능 문제라기보다는 적절한 대처가 안 이뤄진 탓이 크다.

현대의 구축함은 레이더와 미사일 등의 전투 시스템의 발달로, 해상 작전에서의 대부분의 상황에 대응할 수 있게 됨으로써, 함대의 전부라고 할 수 있을 것이다.

| 현대의 1만톤이 넘어가는 구축함 | |||

| 제조 국가 | 이름/급 | 만재 배수량 | 취역 시작 |

| 일본 | 아타고급 | 10,000+ 톤 | 2008년 3월 |

| 대한민국 | 세종대왕급 | 11,000 ~ 13,000 톤 | 2008년 12월 22일 |

| 미국 | 줌왈트급 | 14,564 톤 | 2016년 예정 |

| 알레이버크급 플라이트 III | 10,000 톤 | 미정 | |

| 러시아 | 리데르급 | 18000톤 | 2023년-2025년 |

한편 2008년 3월 부터 1만톤급 이상의 수상함을 건조하고 구축함이라고 부르는 경향이 생겨나기 시작했다. 시작은 일본이 먼저...

5 관련 항목

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I

- ↑ http://bemil.chosun.com/nbrd/gallery/view.html?b_bbs_id=10044&num=90365

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_warship_Kotaka

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Ardent_class_destroyer

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Havock-class_destroyer

- ↑ 데어링급 구축함 1893년형

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Durandal-class_destroyer

- ↑ 미국의 베인브리지급

- ↑ HMS 레틀스네이크

- ↑ 트리벌급 구축함 1905년형

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Beagle-class_destroyer

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Paulding-class_destroyer

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Chacal_class_destroyer

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Mogador_class_destroyer

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II

- ↑ 이것은 미 구축함의 주포가 당시 최고의 양용포라고 불리던 5"/38이었기에 가능했다

- ↑ 미국의 5"/38가 너무 뛰어난 양용포라 그렇지 영국도 타국과 비교하면 별로 차이가 없었다.

- ↑ 과달카날 주변 해역처럼 좁은 지역

- ↑ 미 해군도 해군조약 하에서는 비슷하게 선도구축함과 구축함으로 나누어서 건조했지만 조약 파기 후에는 단일 체급으로 통일해서 건조하게 된다.

- ↑ 가장 빠른 구축함으로 기네스 북에도 실렸다.

- ↑ 이정도면 대한민국 해군의 윤영하급과 비슷한 속도다.

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Bourrasque_class_destroyer

- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Narvik_class_destroyer